Diffusori audio - sesta e ultima parte

Un approccio empirico alla progettazione dei sistemi a radiazione diretta, e non. Sesta e ultima parte.

|

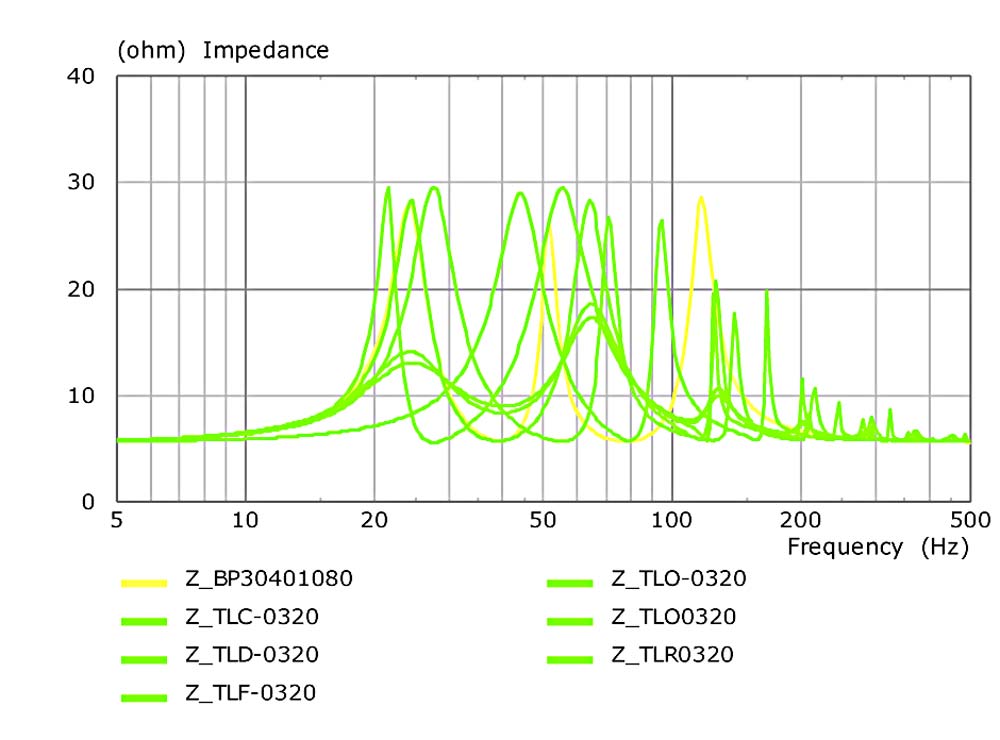

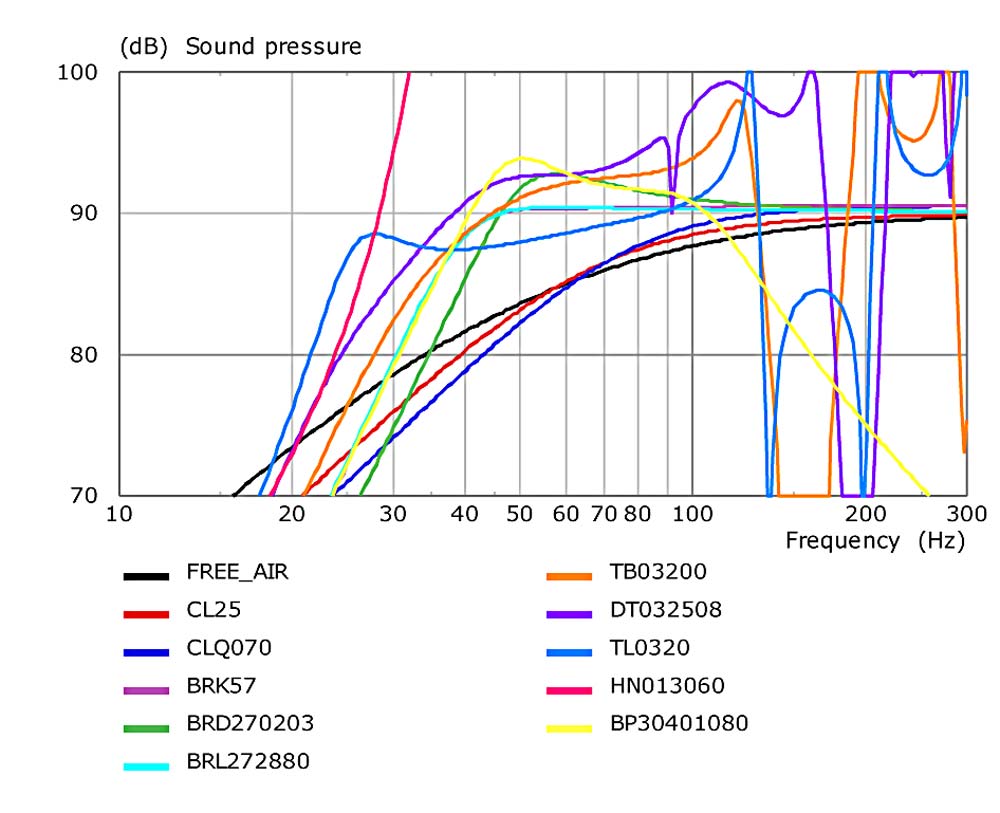

Fig. 23: Risposta in frequenza del DUT in band-pass e su linea di trasmissione con differenti configurazioni.

|

|

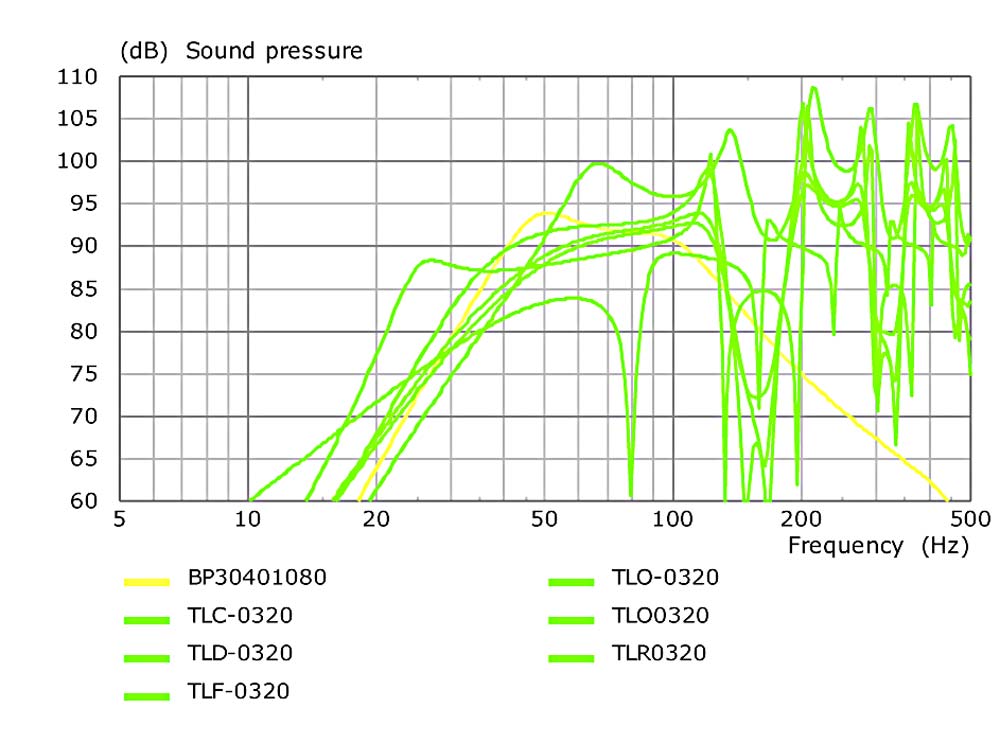

Fig. 24: Impedenza del DUT in band-pass e su linea di trasmissione con differenti configurazioni.

|

|

Fig. 25: Risposta in frequenza del DUT in tutte le configurazioni analizzate.

|

|

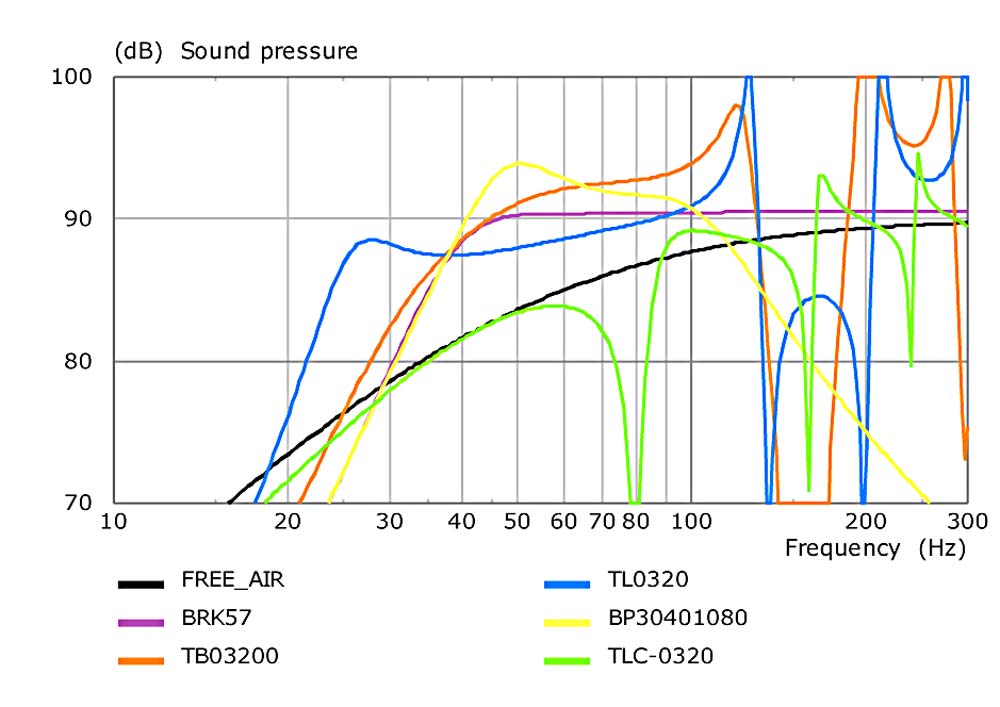

| Fig. 26: Risposta in frequenza del DUT nelle configurazioni più rappresentative. |

Nei numeri precedenti abbiamo stabilito un approccio operativo, utilizzando come altoparlante-cavia il Ciare HX205, un modello presente di frequente nei progetti degli autocostruttori. Ne sono state analizzate (sommariamente) le caratteristiche costruttive ed i parametri di Thiele e Small (T&S), basandosi sui dati dichiarati e disponibili sul web. Nelle diverse puntate sono state fatte delle considerazioni sulle configurazioni con l’altoparlante in aria libera, caricato a baffle infinito, in cassa chiusa, in configurazione reflex, e con una faccia o con entrambe le facce caricate da un tubo, mentre nel numero precedente è stato affrontata la configurazione a linea di trasmissione.

In quest’ultima puntata, oltre a toccare la configurazione passa-banda, arriveremo all’analisi ed al confronto tra le varie configurazioni che il nostro autocostruttore ha sperimentato, ed alle riflessioni e conclusioni che se ne possono trarre.

Band-pass e transmission line modificate

Abbiamo fatto 30, facciamo 31! Non vorremo mica lasciare fuori un must come il band-pass? È anch’esso un sistema a radiazione indiretta ed è concettualmente (e fisicamente) basato sul far risuonare a due diverse frequenze i volumi d’aria posti sulle facce opposte di un altoparlante. Semplice, quasi banale: sono due reflex senza emissione diretta. Nelle figure 23 e 24, con tratto giallo ahimé non troppo evidente, possiamo vedere le prestazioni di una possibile configurazione con Vb1 = 10 dm3 , Vb2 = 30 dm3 ; Fb1 = 80 Hz; Fb2 = 40 Hz. Il sistema per sua natura è un passa-banda; il suo uso è quindi rigorosamente limitato ai subwoofer. In questa sede ci serve, al pari del sistema a tromba, solo per confronto con i sistemi a radiazione diretta.

Le altre curve, in verdino, sono relative a possibili esperimenti realizzati (sempre virtualmente) sui TL lunghi 200 cm.

Queste prove consistono nel:

• tappare la porta;

• posizionare una resistenza acustica sulla porta;

• riempire la linea con dell’assorbente acustico leggero (tipo Dacron);

• realizzare la linea di sezione costante (25 cm x 25 cm).

Confronti ed analisi

Il carosello di misure fin qui presentate e raffigurate in varie immagini non è agevole da confrontare. Ho quindi selezionato le migliori risposte di ogni tipologia di caricamento plottandole in un unico grafico (figura 25). Risulta ora molto evidente la differente estensione tra bass reflex e cassa chiusa e l’incremento di sensibilità dei due sistemi caricati a tubo.

Un’ulteriore selezione sulle curve porta a quanto visibile nella figura 26 dove si possono ben vedere le curve di base a cui poi tutte le varie configurazioni si vanno a rifare. Giusto come conferma, in verdino è riportata la risposta della linea di trasmissione conica con porta tappata, che a tutti gli effetti si “appoggia” alla risposta della cassa chiusa con in più la presenza dei dip dovuti alle riflessioni interne della cassa oblunga. In fucsia, giallo e viola i sistemi non a radiazione diretta.

Riflessioni e dubbi

Sono intimamente convinto che se non avessimo problemi di spazio, se fosse normale avere in casa sistemi di altoparlanti da 1000 dm3, se gli altoparlanti costassero poco ed avessero escursioni elevate senza manifestare distorsione, ovvero se fossero ideali, tutti utilizzerebbero solo casse chiuse. Non ci sarebbe motivo alcuno di usare altri sistemi di caricamento in quanto la linearizzazione delle basse frequenze potrebbe avvenire con una semplice equalizzazione per compensare il naturale roll-off al di sotto della frequenza critica fc. Tutti i sistemi di caricamento nascono dall’esigenza di estendere verso il basso la risposta in frequenza, possibilmente aumentando l’output massimo e riducendo l’escursione (per motivi di distorsione e di limiti fisici). Dal punto di vista delle prestazioni sonore la cassa chiusa è, se correttamente dimensionata e realizzata con altoparlanti adeguati, il sistema ideale. Tutto il resto sono palliativi nati per compensare le carenze degli altoparlanti o per aggirare i limiti fisici o di costo.

Il dubbio che sorge spontaneo, a me in primis, ma anche all’autocostruttore “ignorante” che ha costruito tutti i 73 sistemi testati solo per produrre una serie di articoli, è: “Ma i sistemi analizzati, esclusa la cassa chiusa, riproducono il suono o lo producono?” In altre parole, quanto in più c’è, rispetto al segnale originale, in quello che viene generato da un sistema risonante? Quanto del suono emesso da un sistema risonante è effettivamente presente nel messaggio sonoro originale? Per dar risposta alla lecita domanda non è sufficiente un’analisi in frequenza ma si deve obbligatoriamente analizzare nel tempo il comportamento dei vari sistemi di caricamento.

L’analisi qui compiuta non è sicuramente esaustiva; manca infatti il confronto delle escursioni del cono nelle differenti configurazioni, legata a sua volta con il massimo livello d’uscita disponibile, oltre alla già citata analisi nel tempo.

Sono cosciente che tutto quanto qui è stato esposto è già noto e ben studiato. A me personalmente questa dissertazione è servita come ripasso e per meglio confrontare, a parità di certe situazioni (woofer, ad esempio), le reali differenze tra i diversi tipi di caricamento. Spesso si ragiona per convinzioni assodate, acquisite da esperienze dirette o per sentito dire, senza però darne quantificazione numerica. “La linea di trasmissione scende di più in frequenza” oppure “il bass reflex suona da scatola” o “il band-pass non può scendere tanto”... sono tutte affermazioni che hanno assunto valenza di verità nelle discussioni di chi si occupa di audio a livello non accademico/scientifico. Dare una sbirciatina ai numeri (ai grafici in questo caso) è quantomeno doveroso.

Conclusioni. Anzi: “conclusioni?”

Come consuetudine il paragrafo sulle conclusioni lo lascio in bianco. E non perché non ne abbia, ma perché questo scritto ha lo scopo di stimolare la discussione ed il confronto di idee tra amici e colleghi.

Convenzioni grafiche e legenda

Non sarà sfuggito che i grafici (figure 2÷24) risultano poco leggibili, ovvero contengono uno sciame di curve tutte dello stesso colore variamente intersecate; perché ciò? Perché non si è adottata con consistenza una differenziazione dei grafici in base al colore, come ad esempio in figura 25?

Semplice: perché l’intento dei grafici proposti non è quello di indicare la corretta relazione fra frequenza e livello o tra frequenza e modulo di impedenza ma è quello di dare una sensazione dell’andamento e della sua variazione al variare del parametro in esame. Idealmente, la rappresentazione di tutto questo studio avrebbe potuto farsi con un unico grafico N-dimensionale in cui la variazione di tutte le variabili in esame avrebbe potuto essere rappresentata da una unica superficie (N-1 dimensionale), a mò di colline toscane.

Nelle didascalie è stata adottata, forse inappropriatamente, l’acronimo DUT (device under test) per non coniarne uno nuovo: SUI (system under investigation).

Per correlare le curve tracciate alle caratteristiche salienti dei diffusori simulati potete fare riferimento a questa sommaria legenda ed a [9]:

FA = free air | DT = tubo su 2 facce |

CL = closed | TL = transmission line |

BR = bass reflex | HN = horn |

TB = tubo su 1 faccia | BP = band-pass |

Closed – Cassa chiusa

CL intestazione;

vvv = Vc in L; Qqq = Q imposto

Bass Reflex – diametro o lunghezza condotto variabile

BR intestazione;

D variabile; vv = Vb; ll = Len ; dd = dD in dm

L variabile; vv = Vb; ll = Len; dd = dD in dm

Bass Reflex – metodi classici di calcolo

K = Keele; ss = S variabile

MS = Margolis/Small; aaa = alfa variabile

QB, B, CH = allineamenti da Tavole di Thiele

Tube Loading – tubo singolo

TB = intestazione;

vv = Vf; lll = Len cm

Double Tube Loading – doppio tubo

DT = intestazione;

vv = Vf; ll = LenP ; LL = LenA in m;

fisso: ll = 25 dm; LL = variabile in dm

Trasmission Line

TL = intestazione; R = reverse; vv = Vf; ll = Len in dm

fisso: gola 25x25; bocca: 10x10; Len = variabile

Band-Pass

BP = intestazione; vv = Va; ff = Fa; VV = Vb,

FF = Fb

Horn – tromba

HN = intestazione; tt = gola in dm; mm = bocca in

dm; ll = lunghezza in dm

Trasmission Line – II parte

TLx = intestazione; - = condotto retto; vv=Vf;

ll = Len in dm

x: R = reverse; O = open; C = closed; D = dumped;

F = filled;

Volumi in dm3; Vf = volume di accoppiamento.

Letture di riferimento

[9] J. Panzer, AkAbak - User Manual, Introduction, (2003).

Vuoi saperne di più sulle nostre pubblicazioni nel settore dell'audio professionale? CLICCA QUI.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità di settore? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER.