Diffusori audio - quinta parte

Un approccio empirico alla progettazione dei sistemi a radiazione diretta, e non. Quinta parte.

Nei numeri precedenti abbiamo stabilito un approccio operativo, utilizzando come altoparlante-cavia il Ciare HX205, un modello presente di frequente nei progetti degli autocostruttori. Ne sono state analizzate (sommariamente) le caratteristiche costruttive ed i parametri di Thiele e Small (T&S), basandosi sui dati dichiarati e disponibili sul web. Nelle diverse puntate sono state fatte delle considerazioni sulle configurazioni con l’altoparlante in aria libera, caricato a baffle infinito, in cassa chiusa e in configurazione reflex, mentre nel numero precedente è stato affrontato il tema del trasduttore con una faccia e con entrambe le facce caricate da un tubo.

|

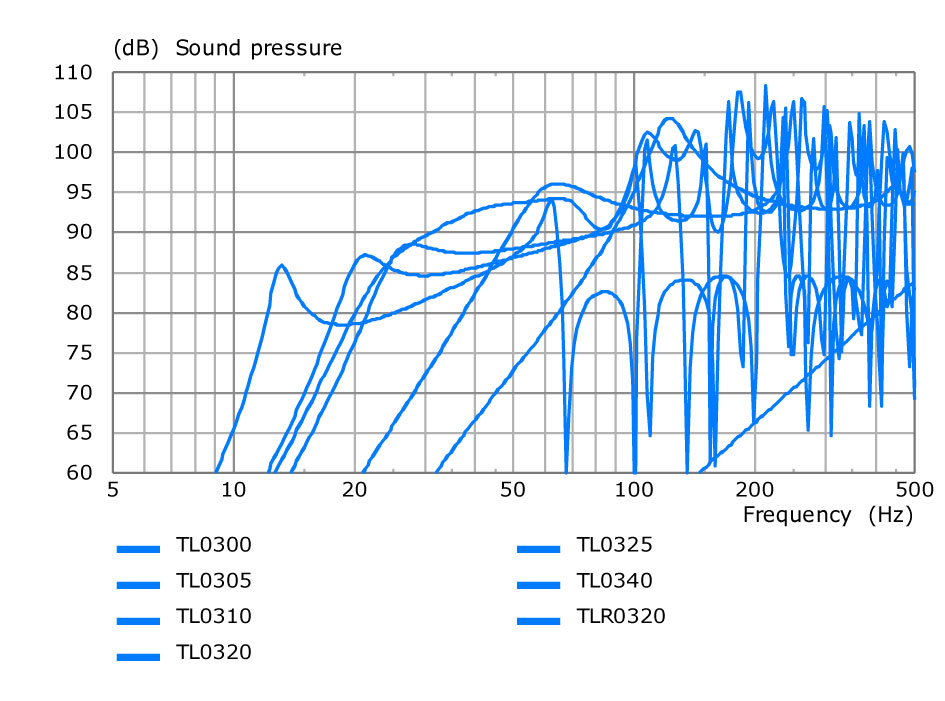

Fig. 19: Risposta in frequenza del DUT con una faccia caricata con condotto conico di lunghezza variabile.

|

|

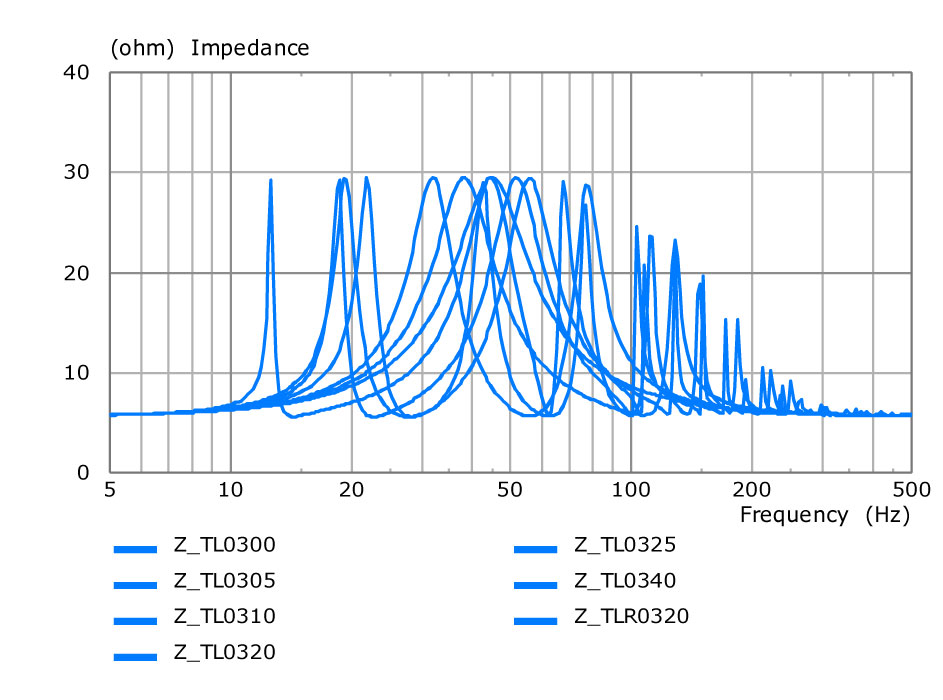

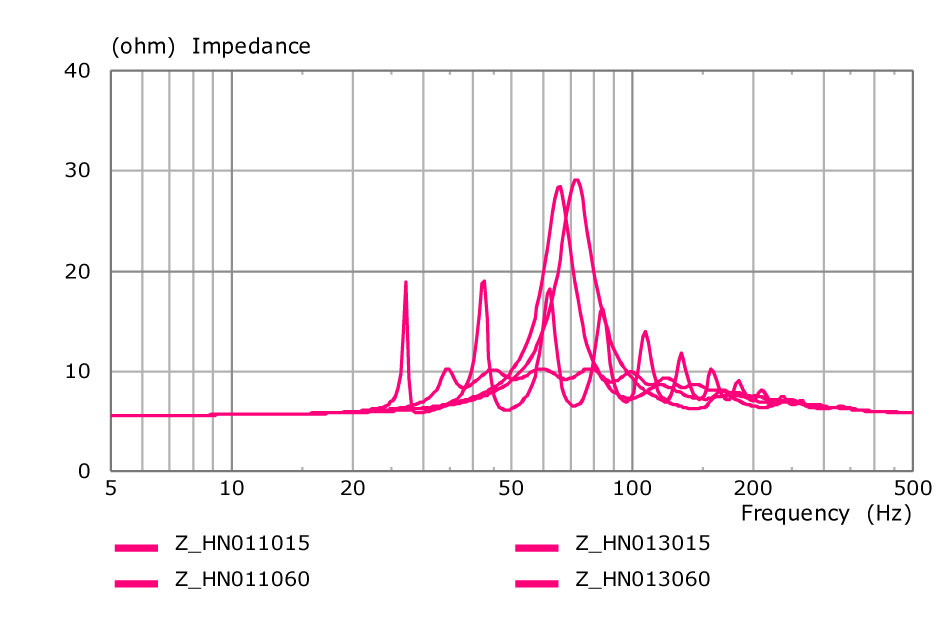

Fig. 20: Impedenza del DUT con una faccia caricata con condotto conico di lunghezza variabile.

|

|

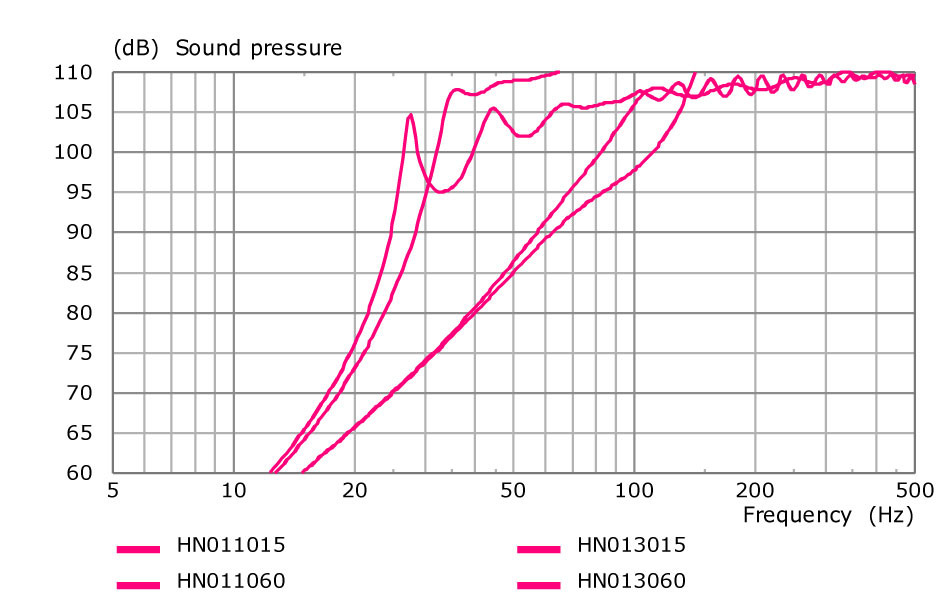

Fig. 21: Risposta in frequenza del DUT caricato a tromba; lato posteriore in CC.

|

|

| Fig. 22: Impedenza del DUT caricato a tromba; lato posteriore in CC. |

Transmission line

L’esperimento del singolo (e del doppio) tubo è stato interessante e relativamente facile da realizzare, ma un siffatto diffusore si può considerare appieno una linea di trasmissione per i criteri di nomenclatura attualmente in uso? Ovviamente da un punto di vista meramente tecnico lo è, ma i sistemi più in voga che si fregiano di adottare il TL (Transmission Line, ndr) come caricamento acustico sono realizzati sovente con un disegno particolare della linea. Nei sistemi a tubo abbiamo considerato una sezione di sviluppo costante e di area pari alla superficie di emissione del cono; in molti TL si osserva invece che lo sviluppo della sezione è decrescente e che spesso l’apertura d’accoppiamento con l’ambiente, ovvero la porta, è di dimensioni inferiori alla superficie di sezione della linea. Questo profilo della linea è motivato? E se sì, in che modo incide sulle prestazioni ed in cosa differisce dal semplice tubo a sezione costante? Anche l’amico sperimentatore se lo chiede, e prima di effettuare una qualsiasi analisi realizza una mezza dozzina di casse con queste caratteristiche: condotto a sviluppo conico con sezione di partenza, ovvero in prossimità dell’altoparlante, di 25 cm x 25 cm, e sezione finale, ovvero dimensione della porta, di 10 cm x 10 cm.

La lunghezza della linea è variabile con L = {1, 50, 100, 200, 250, 400} cm ed un’ulteriore box in cui lo sviluppo è invertito, ossia con partenza della linea piccola e porta grande (geometria assimilabile a quella di un corno svizzero).

Ohibò, anche qui le sorprese non mancano! Escludendo dall’analisi la curva riferita al corno svizzero, riconoscibile dall’essere quella con maggior livello a 40 Hz, tutte le altre di interesse, quelle con L > 1 m, hanno un andamento “a sella”. Per L = 1 m abbiamo un’importante esaltazione della banda 50 ÷ 100 Hz.

Considerazioni:

• una linea troppo lunga è controproducente, ovvero porta ad avere una risposta in frequenza “scavata” e con un’esaltazione a frequenza infrasonica;

• con certe lunghezze di linea si ottengono estensioni in frequenza non riscontrabili con altri sistemi di caricamento a radiazione diretta, pagando lo scotto di un minor livello sonoro complessivo;

• sono comunque presenti buchi ed esaltazioni nella risposta in frequenza per f > 100 Hz (considerando i casi appetibili);

• si noti che una linea di lunghezza 3 m con le dimensioni prima citate contiene un volume d’aria di circa 100 dm3.

Le curve di |Z| non presentano nulla di strano; si rilevano i canonici due massimi ben evidenti, stile reflex, seguiti a frequenza più elevata da picchi di minore entità e più stretti dovuti alla lunghezza della linea.

Considerando le irregolarità nella riposta in gamma mediobassa, il TL non pare particolarmente adatto al caricamento dei woofer sull’intera banda. Sul mercato però si trovano diversi sistemi a linea di trasmissione con woofer funzionante su un’ampia banda e, a che mi risulti, non ci sono subwoofer che adottino questo sistema di caricamento. Com’è possibile aggirare il problema dei picchi e buchi oltre i 100 Hz? Una loro eliminazione totale con sistemi passivi è ardua; quello che normalmente si fa è rendere la linea fortemente assorbente alle frequenze medie e mediobasse, mantenendola quanto più possibile “trasparente” per le onde sonore più gravi.

Tromba

Un sistema non a radiazione diretta, ovvero il doppio tubo, già è stato introdotto; allora perché non valutare un altro sistema che prevede un adattamento dell’impedenza di radiazione? È opinione dello scrivente che il collo di bottiglia nell’uso degli attuali sistemi di diffusione sonora risieda proprio nella difficoltà – non tanto concettuale quanto propriamente fisica – di un corretto accoppiamento tra la sorgente sonora (driver) ed il mezzo trasmissivo (aria). Il caricamento dell’altoparlante con un condotto a sezione crescente e di opportuna lunghezza effettua proprio l’accoppiamento desiderato, fornendo le massime prestazioni ottenibili per quanto riguarda l’efficienza di trasferimento di energia dall’elemento vibrante all’aria.

La stessa cosa ha pensato il nostro amico che subito s’è dato da fare col seghetto realizzando alcuni “tromboni” di dimensioni anche ragguardevoli. Uno di questi, considerato solo come riferimento assoluto, ha una bocca di 3 m x 3 m ed una lunghezza di 6 m. Penso che ogni commento sulla possibile disposizione in ambiente domestico sia superflua, così come sulla maneggevolezza di trasporto. In figura 21 e figura 22 il comportamento delle quattro trombe considerate.

Considerazioni:

• la sensibilità è spropositata in relazione a quella ottenibile con la semplice radiazione diretta. L’efficienza del sistema è di un ordine di grandezza superiore;

• nel modulo di impedenza della tromba ben dimensionata è completamente sparito il picco di risonanza proprio dell’altoparlante;

• l’estensione in frequenza, considerando il livello nominale ottenibile, non è migliore rispetto ai sistemi a radiazione diretta;

• le trombe corte (1,5 m) hanno una frequenza di taglio inferiore di circa 100 Hz, ovvero l’effetto di caricamento acustico alle basse frequenze è molto modesto.

Nel prossimo numero, oltre a toccare la configurazione passa-banda, arriveremo all’analisi ed al confronto tra le varie configurazioni che il nostro autocostruttore ha sperimentato, ed alle riflessioni e conclusioni che se ne possono trarre.

Vuoi saperne di più sulle nostre pubblicazioni nel settore dell'audio professionale? CLICCA QUI.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità di settore? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER.